| ゾーニング計画の背景 |

|

かつて人の手が入らなかった頃、金沢区は常緑樹林帯の北限に近い場所と言われていました。

その頃の名残として、現在も富岡八幡宮の裏山に、スダジイやタブなどが生い茂る社叢林・しゃそうりん(鎮守の森)が残っていて、足元にはヤブコウジやヤブランなどが生えています。人間がそれらの森を切り開き、雑木林・畑地・居住用エリアを作り、木を切り出したまま手を付けないで置いた場所が草地になりました。

そして、気が遠くなるような長いあいだ、薪・炭・シイタケ栽培用原木などのために、雑木林が手入れされ続け、その足元に雑木林特有の春植物が発生し育ってきました。

|

|

|

|

|

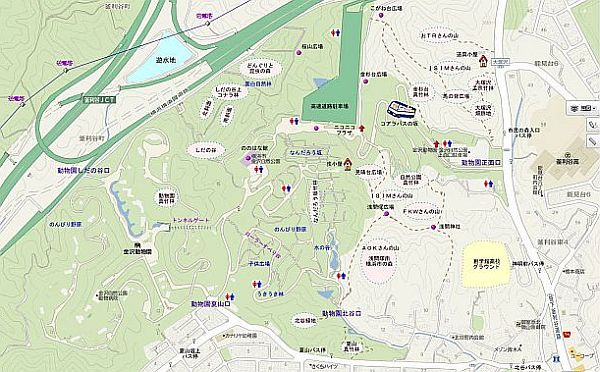

ゾーニング計画地域全体図(画像をクリックして、ご覧ください)) |

|

|

|

|

| ゾーニング計画の目指す方向 |

|

長い歴史の中で、雑木林でしか生きられない生物達が出てきた以上、それ等が生き残れるようにし、そういう植物に頼って生きていく方向へ進化してしまった動物たちも生き残れるようにしなければなりません。

|

| ① |

常緑樹林に戻す |

|

|

森を自然の状態に最も近くするという考え方をすれば、光があまり当たらない場所はシイ・タブなどの常緑樹林に戻す事になります。そして、切り取った材は小枝をさばき、なるべく棒状にして積むなど、土にかえりやすくするための配慮をしながら、作業を続けます。又、キツツキや昆虫のために、危険が無い場所では、枯れ木や枯れ枝も残すようにします。

|

|

|

②

|

人工林を雑木林に戻す |

|

|

一方、生物の多様性を考えると、生き物の息吹をいちばん感じられるのが雑木林なので、雑木林を維持することも大切です。手入れがされないまま放置されて暗くなったスギやヒノキの人工林を雑木林に戻します。ニリンソウ、カタクリ、イカリソウ、カンアオイなどは雑木林の植物です。そして、カンアオイなどを食草とするギフチョウは雑木林の生き物です。日本の国蝶であるオオムラサキは、エノキの若い枝に卵を産みます。雑木林もまた手入れが放置されるとエノキは背が高くなり過ぎ、オオムラサキが飛び回る高さに若い葉が少なくなってしまい、オオムラサキが減少する原因の一つになります。

|

|

|

③

|

竹林の手入れ |

|

|

竹林は、人の手によって持ち込まれた外来種の林ではありますが、我々の生活に密着しているものですから、適度に手入れし昔良く言われていた「唐笠をさして歩けるような林」にする方向です。 |

|

| ④ |

草地や湿地も残したい |

|

|

開発によって失われるエリアは第一に草地、次が湿地なので草地や湿地も残せるのならば残したいです。我々が森の手入れを始めた頃は、草地でコジュケイが卵を温めていました。草刈りをしながら、ウッカリ首をちょん切るほど近づいても、親鳥は必死に座っていました。カラスなどに狙われないようにその付近はやぶのままに残しておきました。現在、コジュケイが座っている所は見かけなくなってしまいましたが、野兎の糞はまだみつかりますので、草地では小動物が逃げ込めるようなブッシュを、所々に残す事も必要です。

|

|

|

また、いずれの場所でもシュロは根絶やしにするべきと考えています。シュロはもともと関東地方には無かったものですが、庭木や公園樹として使われたものが、鳥に種子を運ばれて森の中にも広がりました。以前は冬を越せなかったものが温暖化の影響で増え続けています。元からあった植生を脅かすことになるので里山からは排除したいです。

|

|

下記のゾーン別に記述しますので、PDFファイルをご覧ください   |

|

【 ← 釜利谷市民の森 ← 釜利谷市民の森  ← 金沢自然公園】 ← 金沢自然公園】 |

|

大塚沢孟宗竹林(横浜市市有林)、 大塚沢孟宗竹林(横浜市市有林)、 金杉谷真竹林、 金杉谷真竹林、 自然公園真竹林(コアラバス停前斜面)、 自然公園真竹林(コアラバス停前斜面)、 |

なんだろう坂孟宗竹林、 なんだろう坂孟宗竹林、 夏山真竹林、 夏山真竹林、 動物園真竹林(クロサイの裏側)、 動物園真竹林(クロサイの裏側)、 大塚沢畑跡地、 大塚沢畑跡地、 |

しだの谷、 しだの谷、 しだの谷上コナラ林(階段を登る左右の斜面)、 しだの谷上コナラ林(階段を登る左右の斜面)、 どんぐりと昆虫の森(木道内側)、 どんぐりと昆虫の森(木道内側)、 |

どんぐりと昆虫の森(椎橋池付近)、 どんぐりと昆虫の森(椎橋池付近)、 FKWさんの山、 FKWさんの山、 IJMさんの山、 IJMさんの山、 北谷緑地、 北谷緑地、 七曲下谷、 七曲下谷、 |

浅間塚南斜面(横浜市市有林・含AOKさんの山)、 浅間塚南斜面(横浜市市有林・含AOKさんの山)、 その他(金杉谷・TRさんの山・ISMさんの山など) その他(金杉谷・TRさんの山・ISMさんの山など) |